티스토리 뷰

목차

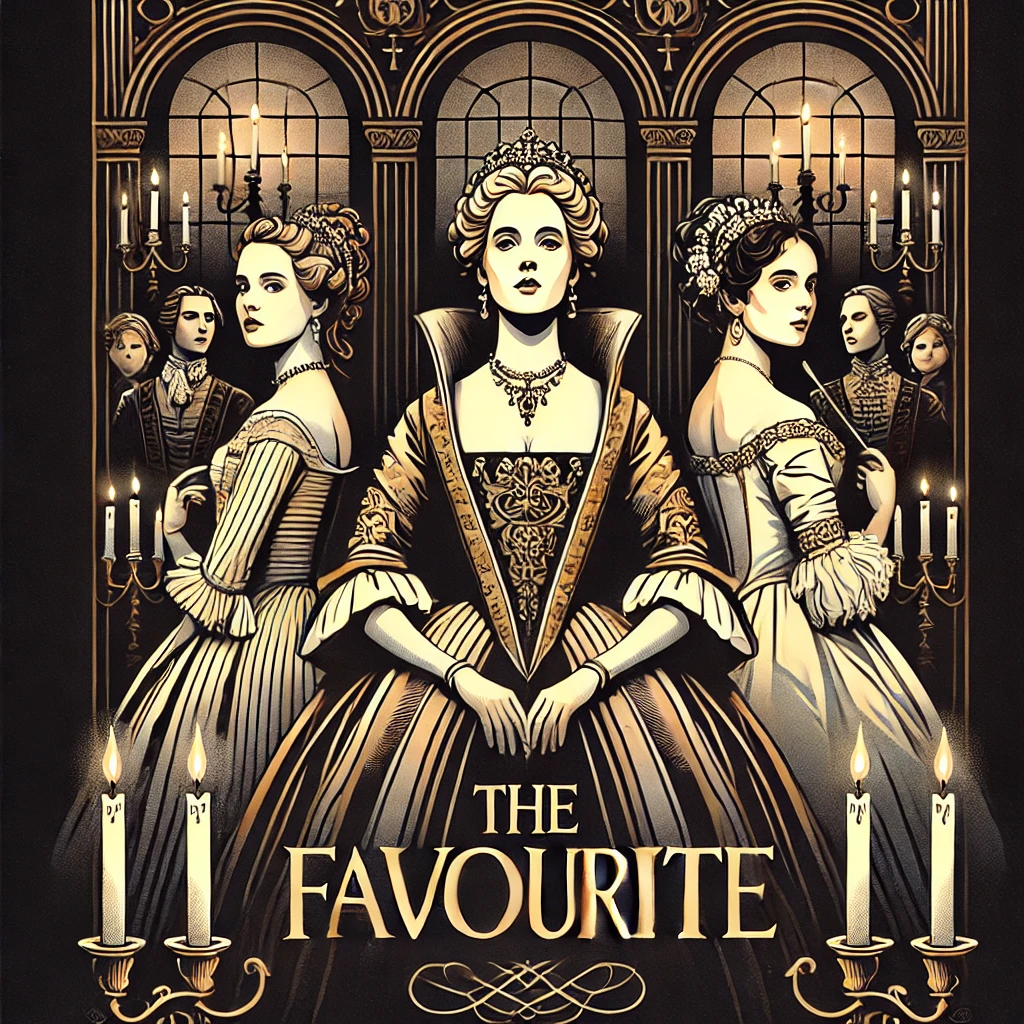

요르고스 란티모스 감독의 <더 페이버릿(The Favourite)>은 18세기 초 영국 앤 여왕의 궁정을 배경으로, 권력과 사랑을 둘러싼 세 여성의 치열한 심리전을 우아하면서도 날카롭게 그린 역사 드라마다. 올리비아 콜맨, 엠마 스톤, 레이첼 와이즈가 주연을 맡아 독보적인 연기 앙상블을 펼치며, 제91회 아카데미 시상식에서 여우주연상(올리비아 콜맨 수상)을 포함한 10개 부문에 노미네이트되었다.

이 영화는 전통적인 시대극의 형식을 따르면서도, 현대적 시선과 불안한 카메라 움직임, 그리고 바로크 음악과 현대 클래식이 혼재된 사운드 디자인으로 미묘한 긴장감을 자아낸다. 권력, 욕망, 질투, 계략이 음악과 함께 겹쳐지며, 단순한 궁중 드라마를 초현실적 심리극으로 끌어올린 작품이다.

1. 줄거리 – 사랑과 권력을 놓고 벌어지는 세 여인의 전쟁

18세기 초, 영국은 프랑스와의 전쟁 중이며, 정치적으로도 내부 갈등이 치열하다. 그 중심에는 병약하고 감정적으로 불안정한 앤 여왕(올리비아 콜맨)이 있다. 그녀는 연이은 유산으로 정신적으로 상처를 입었으며, 정무는 대부분 절친한 친구이자 정부인 사라 처칠(레이첼 와이즈)이 처리하고 있다. 사라는 여왕의 신임을 바탕으로 실질적인 권력을 행사하며, 정치에도 깊숙이 개입하고 있다.

그러던 어느 날, 사라의 사촌 여동생 애비게일 힐(엠마 스톤)이 궁정에 하녀로 들어온다. 몰락한 귀족 출신인 그녀는 처음에는 겸손한 태도를 보이지만, 곧 여왕의 비위를 맞추는 능력과 영리한 술수로 점차 여왕의 총애를 얻게 된다. 여왕은 애비게일의 부드러운 접근에 빠져들고, 그녀를 신임하기 시작한다.

이에 위기의식을 느낀 사라는 애비게일을 견제하지만, 이미 권력의 향기를 맡은 애비게일은 점점 더 대담하게 움직인다. 두 여인은 여왕의 마음을 차지하기 위해 물밑에서 격렬한 심리전을 펼치며, 동시에 정치적 입지까지 걸고 치열한 싸움을 벌인다.

결국 애비게일은 사라를 궁정에서 쫓아내는 데 성공하고, 자신이 여왕의 '페이버릿(favourite)' 자리에 오른다. 그러나 그 자리는 단지 권력의 정점이 아닌, 사랑 없는 공허와 노쇠한 권력자의 그늘 아래 갇히는 새로운 감옥일 뿐임을 마지막 장면에서 드러난다. 영화는 여왕과 애비게일이 서로를 바라보며 가짜 웃음을 짓는 장면으로 끝나며, 권력이란 얼마나 외롭고 잔인한 것인지를 보여준다.

2. 클래식 음악 해설 및 장면 분석

1. 헨리 퍼셀 – 바로크 음악의 위태로운 품격

헨리 퍼셀의 음악은 영화 초반부터 강렬하게 깔리며, 궁정의 우아한 겉모습과 그 이면의 치밀한 계략을 대조적으로 그린다. 특히 “King Arthur”의 일부와 “Dido’s Lament”는 영화 속 인물들의 상실감과 억압된 감정을 감싸며, 바로크 시대의 구조적 미학과 심리적 불안을 절묘하게 이어준다.

퍼셀의 음악은 예스러운 품격을 유지하면서도 반복적이고 조이는 듯한 리듬으로 인물들의 내면 긴장을 반영하며, 대사 없이도 캐릭터의 감정곡선을 설명해주는 역할을 한다.

2. 루도비코 에이나우디 풍 현대 미니멀리즘

영화 후반부로 갈수록 사운드트랙은 미니멀하고 현대적인 클래식으로 변모한다. 음계의 반복, 느린 고조, 불협화음의 절묘한 배치는 궁정의 장엄한 공간 속에서 점점 붕괴해가는 감정의 균형을 상징한다. 특히 애비게일이 여왕의 총애를 완전히 얻게 된 후, 흐르는 음악은 승리의 기쁨보다는 불안정한 공허를 표현한다.

이는 '성공한 자가 느끼는 외로움'을 시적으로 형상화하며, 단지 시대극을 넘어선 보편적 인간 심리의 주제를 던진다. 클래식 음악은 화려한 궁정의 외피 뒤에 숨은 비극성을 강하게 환기시킨다.

3. 음악이 만드는 ‘시대와 거리감’

<더 페이버릿>은 전통적인 시대극처럼 보이지만, 음악과 카메라 워크는 철저히 현대적이다. 바로크 음악은 시대감을 부여하지만, 이와 상반되는 현대 클래식은 감정의 거리감을 만든다. 마치 “이 이야기는 지금도 반복되고 있다”는 듯한 메시지를 던진다.

클래식 음악은 인물들의 고상한 언행과 그 속의 탐욕을 동시에 드러내며, 이 영화가 단순히 역사적 사실을 다룬 것이 아님을 관객에게 자각시킨다. 음악은 시간의 벽을 허물고, 시대극을 현재화하는 가장 강력한 장치로 작동한다.

결론 – 클래식이 말하는 권력의 얼굴

<더 페이버릿>은 ‘권력’이라는 주제를 가장 세련되게 음악적으로 풀어낸 영화 중 하나다. 퍼셀의 절제된 아름다움, 미니멀리즘의 불안한 반복, 그리고 침묵마저 음악처럼 활용하는 연출은 감정의 무게를 관객에게 고스란히 전달한다.

세 여성의 삼각 관계는 궁정의 드라마를 넘어서, 현대 사회의 권력 게임을 은유한다. 클래식 음악은 그 싸움의 배경이 아니라, 그 자체로 등장인물의 무기이자, 결말이자, 울림이다. 마지막 애비게일의 눈물 없는 고개 숙임 위로 흐르는 정적인 음악은 관객에게도 질문을 던진다. 진정한 승리는 무엇인가? 그리고 그 승리는 무엇을 잃고 얻은 것인가?